Alberto Breccia, 20 ans après : entretien avec Sergio Aquindo

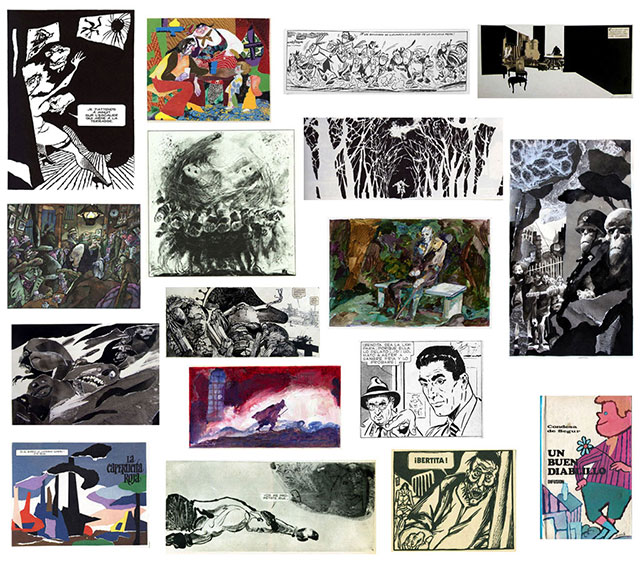

No Comments »Le 10 Novembre 1993 disparaissait Alberto Breccia. Pour le 20ème anniversaire de sa mort, j’ai contacté des auteurs de BD et plus largement des personnes qui ont été influencées par son travail. Sergio Aquindo en fait partie et voici la retranscription de notre entretien.

En quoi son travail / son approche du dessin et de la BD t’a-t-elle influencée ?

D’abord ça m’a ouvert les yeux sur les possibilités infinies de la BD, du dessin narratif. Ensuite, c’est son univers expressionniste qui m’a influencé aussi. Puis sa manière de concevoir le travail du dessinateur: quelqu’un qui cherche, qu’explore, qui essai de trouver le graphisme qui convient à chaque projet.

Sans parler forcément “d’héritage”, quels dessinateurs / auteurs sont, selon toi, dans la même lignée que Alberto Breccia aujourd’hui ?

Dans les années 2000 j’ai découvert, à travers la maison d’édition Amok, des dessinateurs comme l’espagnol Raúl (Raúl Fernandez Calleja), avec des albums comme “Fenêtres sur l’Occident” ou “Berlin 1931″, puis les belges comme Thierry Van Hasselt, Vincent Fortemps… des gens qui cherchent d’autres voies… et qui ont du mal à publier !

Que penses-tu de cette citation sur le dessin et le style :

“Pendant des années j’ai fait des efforts terribles pour forger mon style et à la fin, je me suis rendu compte que ce style est simplement une étiquette qui ne sert à rien. Le dessin est un concept, il n’est pas une marque […] Pourquoi dois-je continuer à dessiner toujours de la même façon ? Quand je dessine, je suis toujours moi-même ; je ne fais que changer les signes avec lesquels j’exprime un concept. Avoir un style personnel, cette espèce de sceau de garantie, c’est simplement s’arrêter au point où on atteint le succès”.

(extrait de “Ombres et Lumières”, Vertige Graphic,1992)

Ce sont là des propos exemplaires, et très actuels. Mais si peu audibles en ce moment ! A voir le panorama de la BD, on se rend compte combien il est difficile d’emprunter d’autres voies. On demande encore plus aujourd’hui aux dessinateurs une sorte de “stabilité de style”; le besoin de “sécurité” est arrivé jusque là. On veut que cela soit rapidement reconnaissable et que ça se répète d’album en album, car c’est le meilleur moyen d’assurer les ventes, la promo, etc. Pire, ces pressions ne viennent plus seulement des éditeurs, mais des distributeurs et des libraires, qui n’ont plus le temps ou ne savent plus comment défendre les œuvres différentes. C’est le paradoxe d’aujourd’hui: une sensation d’immense liberté et en même temps une production très standardisée.

Pour revenir au style, j’ajouterai que c’est un moyen, pour le dessinateur, de se rassurer soi-même aussi !

Parmi tous ces styles différents de dessins, lequel vous touche / interpelle le plus ? et pourquoi ?

Tous, justement ! C’est là sa grandeur, qu’il ait été capable d’emprunter tant de chemins ! J’aime tout parce que chaque pan de son travail répond et complète un autre. Cependant, “La dernière visite du gentilhomme malade”, sa BD en couleurs d’après Giovanni Papini m’a fortement impressionné quand je l’ai découverte.

Par ailleurs j’ai vu récemment des illustrations humoristiques en couleur qu’il a fait dans les années 1950, sur Buenos Aires et les portières, et qui sont vraiment magnifiques, et prouvent encore une fois sa versatilité.

Est-ce que le jeune public argentin d’aujourd’hui connait encore Alberto Breccia ?

Peut-être qu’il est moins connu aujourd’hui (le manga, internet, etc sont passés par là), mais il reste une figure incontournable pour un certain public, et surtout chez les dessinateurs.

Peux-tu expliquer quelle a été sa place dans la “Historieta” ? (la Bande Dessinée argentine)

Une place difficile, celle du véritable artiste : celui qui ouvre de nouveaux chemins. Il a poussé les limites d’un genre, a montré qu’on pouvait tout faire avec la BD, si on le voulait. Il a été salué pour ça, admiré, mais peu suivi ! C’est le type d’artiste qui nous met à nu. Je l’appelle “Picasso from Mataderos”, du nom de son quartier à Buenos Aires. Il a été un Picasso dans le quartier de la BD, aussi important que l’autre l’a été pour le monde de “l’Art”. Malheureusement, la comparaison s’arrête là !

A propos de ses nombreuses expérimentations :

“Pour dessiner, il faut se servir des outils qui donnent le résultat le plus convaincant. Chaque sujet requiert des solutions graphiques différentes, et ces solutions graphiques différentes nécessitent d’avoir des outils adaptés. C’est l’essence même du dessin et de la bande-dessinée.”

(extrait de “Ombres et Lumières”, Vertige Graphic,1992)

Que penses-tu de cette approche si on la met en regard des outils numériques (tablette graphique, retouche Photoshop, colorisation numérique…) dont dispose un jeune auteur aujourd’hui ?

Ce n’est pas un problème d’outils; Breccia le dit très bien: le dessin est avant tout un concept. Sans ce “concept”, on peut avoir tous les outils à disposition en ne pas savoir quoi en faire, n’avoir rien à dire. Je ne connais pas encore de dessinateur qui utilise les outils numériques comme moyen de véhiculer des concepts graphiques, narratifs. On les utilise d’abord pour se faciliter le travail et gagner du temps. Ca a standardisé pas mal le résultat aussi.

As-tu quelque chose de particulier à rajouter / à dire à son propos ?

Breccia a été pour une génération de dessinateurs argentins une sorte de grand père révolutionnaire, un exemple de la responsabilité de chacun face à son travail. Un maître, mais pas dans la conception française, académique, sinon un maître de quartier, comme on dit chez nous.

Il faut maintenant aussi qu’on arrête de le vénérer, et qu’on suive simplement cette exemple, qu’on enfonce les portes qu’il a ouvertes.

A propos de Sergio Aquindo

Auteur et illustrateur argentin né en 1974, Sergio Aquindo quitte l’Argentine en 1999. Après un périple entre Londres, Lisbonne et Barcelone, il s’installe à Paris en 2000. Il publie un an plus tard son premier livre en français, Les Jouets perdus de Romilio Roil (éd. L’Œil d’or). Il travaille comme illustrateur pour la presse et collabore régulièrement au Monde. En 2009, il publie La Mère Machine (éd. Rackham) et Harry and the helpless children en 2012 toujours chez Rackham.